一、崢嶸歲月

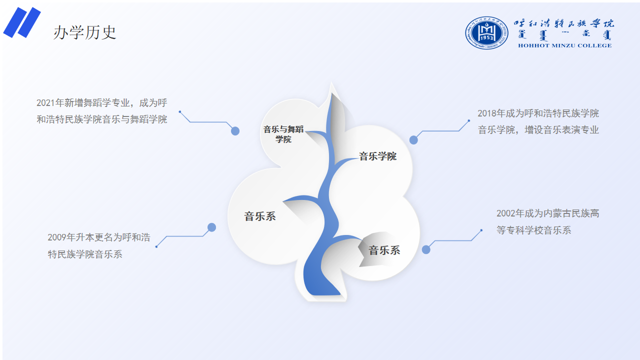

音樂與舞蹈學院前身可追溯至1981年創立的內蒙古民族師范學校音樂組。2000年,該專業并入內蒙古民族高等專科學校藝術系;2002年升格為獨立建制的音樂系,首招音樂教育專業專科生;2009年成功升本,面向音樂學專業的音樂教育與音樂表演方向招收本科生。2018年增設音樂表演專業,成立呼和浩特民族學院音樂學院;2021年新增舞蹈學專業,2024年正式更名為音樂與舞蹈學院。

二、教學根基

學院現有教職工45名,包括管理人員3名、組織員1名,專任教師41名。專任教師隊伍中,有教授4名(含三級教授1名)、副教授8名、講師22名、助教6名,新進無職稱教師1人;其中9人擁有博士學位(含在讀2人),28人擁有碩士學位。

學院在籍學生共計565人,生源主要來自內蒙古自治區,同時覆蓋山西、山東、陜西、遼寧、吉林、河北、甘肅、新疆、西藏等省(區),包括漢族、蒙古族、鄂溫克族、回族、滿族學生。

學院擁有獨立教學樓與琴房樓,配備多功能廳、舞蹈排練廳、多媒體教室、電子琴教室、電鋼琴教室、電子管風琴教室、電子音樂教室等現代化教學空間。設有黨務行政辦公室、教學科研辦公室、團總支、學生工作辦公室、理論教研室、聲樂教研室、器樂教研室、鍵盤教研室、舞蹈教研室、藝術實踐研究室等科級機構,管理體系完備。

三、育人經緯

(一)思政鑄魂·藝術塑體·三全育人

學院落實黨的教育方針,堅守“為黨育人、為國育才”使命。在校黨委領導下,緊扣立德樹人,將思政教育融入教學全鏈條,推動民族藝術與思政教育融合,打造“北疆文藝同心結”品牌,構建全員、全過程、全覆蓋育人格局。培養出音樂英才如胡日查夫、薩其拉圖、恩和、薩烏云嘎、斯琴畢力格等及校友阿拉騰奧勒,他們詮釋立德樹人成果,構筑榜樣育人體系。

(二)專業筑基·課程提質·文化育人

學院立足內蒙古、面向基層,設音樂表演、音樂學(教育方向)、舞蹈學專業。緊扣國家與區域發展需求,服務鄉村振興,構建教學—科研—傳承—創作—表演一體化課程體系,培養專業素養深厚、實踐能力突出的音樂舞蹈人才。推進一流專業建設:音樂學專業校級一流,三門校級一流課程,兩門自治區級一流課程;馬頭琴教學獲批中華優秀傳統文化傳承基地。創新創業項目《馬背神韻》獲互聯網+大賽區賽冠軍、全國金獎,彰顯教育成果,已孵化公司創收盈利并帶動就業。

(三)多元賦能·礪煉師資·協同育人

學院堅持引育并舉,優化師資結構,鍛造高水平教師團隊。人才引進方面,依托“英才興蒙”計劃引進3名博士,提供科研平臺和資源支持,增強學科力量。師資培育方面,建立培訓機制,組織研討會和在線學習,選派教師參與學術交流,近三年培訓超300人次,提升教學水平和專業能力。深化校企合作,與烏蘭牧騎等共建實踐教學基地,聘請行業專家擔任導師,參與課程設計和培養,推進“雙師型”教師隊伍建設,強化產教融合,確保教育與行業需求對接,為應用型人才培養奠定基礎。

(四)舞臺淬煉·劇目驅動,實踐育人

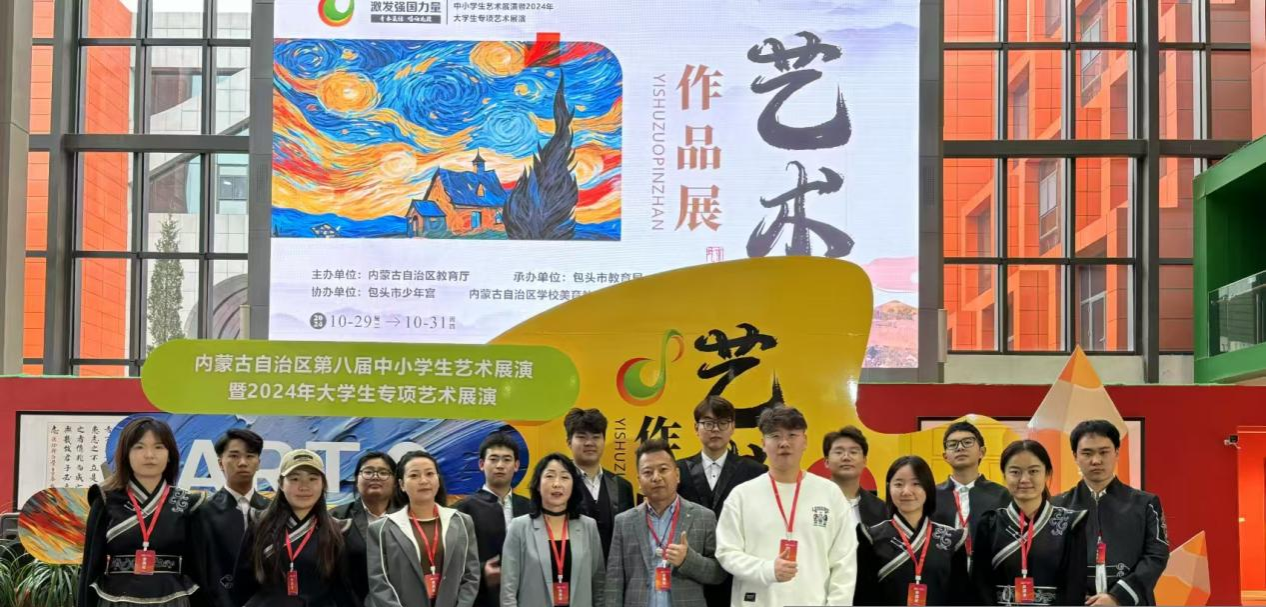

實踐教學是提升能力、傳承藝術、對接需求的核心路徑。學院開設《舞臺實踐》等課程,高強度排練提升舞臺表現力,依托實踐與校企合作推進成果轉化,定期舉辦匯報演出,組織烏蘭牧騎社區演出。拓展校外平臺,與多家機構共建實習基地,邀請演員指導,延聘專家訓練。創新“教學—科研—創作—表演一體化”模式融入課堂。原創《春歸》獲舞蹈大賽雙項二等獎,躋身頂尖舞者計劃并亮相展演;《馬蹄飛揚》《金秋草原》獲藝術展演一等獎。

四、特色彰顯

學院全面貫徹黨的教育方針,緊扣內蒙古發展需求,以立德樹人為根本,堅守"質量立校、人才強校、特色興校、依法治校"理念,弘揚"崇正、尚智、務本、傳承"的校訓精神,彰顯"地方性、應用型"辦學定位。依托"一個根基兩融合三育能"特色模式,以鑄牢中華民族共同體意識為根基,著力打造中華優秀傳統文化傳承基地、北疆音樂研究與非遺數智創新中心、民族舞蹈教育與創演中心等平臺,深度融合民族文化與現代應用,推動傳統藝術創造性轉化與創新性發展。構建"教學—科研—傳承—創作—表演"一體化育人體系,培育專業精深、實踐卓越的音樂舞蹈人才,服務國家文化復興戰略。

四十余載弦歌不輟,學院為國家輸送三千余名畢業生。他們中既有享譽海內外的音樂先鋒:杭蓋樂隊主唱胡日查夫、阿吉太樂隊隊長薩其拉圖、奈熱樂隊隊長恩和、青年歌手薩烏云嘎、斯琴畢力格;亦有深耕音樂教育事業的資深專家與藝術管理中堅。活躍于大江南北,閃耀在表演舞臺,他們為傳承中華優秀傳統文化、繁榮藝術教育事業作出卓越貢獻。