一、學院簡介

民族學學院(鑄牢中華民族共同體意識研究院)成立于2020年3月,民族學專業自2018年起開始招生,為學科發展奠定了扎實的人才培養基礎。學院始終將師資隊伍建設作為核心競爭力,打造了一支學歷層次高、專業能力強、學術視野廣的高素質教學科研團隊。目前全院共有教職工19人,專任教師15人,其中教授3人、副教授7人、講師4人、助教1人,專任教師中具有博士學位者比例達86.7%,實現了高學歷人才全覆蓋。在師資隊伍中,不乏行業與學術領域的骨干力量,其中包括教育部“銀齡教師”1人、特聘教授1人、博士生導師1人、碩士生導師4人,另有5名教師具備海外留學或訪學經歷,為教學科研注入了國際化視野。

為進一步鞏固人才優勢、凝練學科特色,學院積極拓寬師資建設渠道,借助柔性引進機制匯聚頂尖人才。先后成功引入教育部“長江學者”1人、教育部高等學校教學指導委員會委員1人及智庫專家1人,為學科方向的深度耕耘、研究團隊的高效培育及人才培養質量的顯著提升奠定了堅實的智力基礎。

二、人才培養改革舉措及成效

(一)黨建引領

民族學學院始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,全面貫徹黨的教育方針政策,認真落實立德樹人的根本任務。學院以鑄牢中華民族共同體意識為核心主線,不斷加強黨建引領作用,夯實黨建工作基礎,為學院的高質量發展提供堅實的組織保障。

(二)課程育人

學院圍繞鑄牢中華民族共同體意識這一核心育人目標,以“三全育人”理念為引領,全面推進五育并舉,創新構建了理論與實踐并重的特色人才培養模式。該模式不僅注重學生的全面發展,更精準錨定服務邊疆地區基層社區與鄉村振興的實際需求,深化產教融合。學院持續優化課程設置,突出OBE教育理念,使學生不僅扎實掌握民族學理論知識,還能通過第二課堂教學環節有效提升實踐能力,旨在更好地融入并勝任邊疆地區的民族事務管理。

自建院以來,學院已與19個國內外單位共建實習基地,覆蓋文化傳承、基層治理、鄉村服務、民生保障等多個領域,為學生提供在鄉村振興實踐和基層服務場景中錘煉專業能力的機會,實現理論學習與現實需求的深度銜接。對內,學院在2021至2025年連續五年組織師生深入克什克騰旗、阿魯科爾沁旗、土默特左旗等農村牧區,開展北疆文化建設工程及“內蒙古農牧區鑄牢中華民族共同體意識實踐路徑”專題田野調查。對外,學院啟動“區域合作深化行動”,并于2025年應蒙古國立大學邀請,派遣13名師生赴蒙古國進行田野調查與學術交流,成功打造跨境文化交流示范平臺。近年來,學院累計有14名學生考取研究生,為民族學學科研究和鄉村振興領域輸送了堅實后備力量。

(三)就業創業

2022至2025年,學院畢業生初次去向落實率平均高達94.65%,高質量就業水平及畢業生就業滿意度均穩步提升,就業態勢持續穩定。學院推行導師制“一對一”就業指導機制,精準施策,重點宣傳并引導畢業生投身基層政策性崗位及參與鄉村振興實踐,推動學生將專業知識與國家戰略、區域發展需求緊密結合,實現個人成長與社會貢獻的有機統一。在創新創業領域,學院積極組織學生參與各類高水平創新創業賽事,成果顯著。近年來,學生在自治區“挑戰杯”大學生課外學術科技作品競賽中屢獲佳績,充分展現其卓越的創新素養與實踐能力。同時,學院依托國家級大學生創新創業訓練計劃平臺,系統指導學生立項并開展項目研究,有效提升學生的科研能力與創業技能。此外,學院積極組織團隊參加“互聯網+”大學生創新創業大賽,通過以賽促教、以賽促學、以賽促創,營造了濃厚的創新創業氛圍,為培養高素質創新型人才奠定了堅實基礎。

三、特色優勢

(一)以會聚智,彰顯學術交流特色

始終以鑄牢中華民族共同體意識為主線,整合國家民委、中國人類學民族學研究會、中國科學院、內蒙古社科聯等多方資源,搭建高水平學術交流平臺,先后聯合舉辦 “第十屆中國人類學、民族學中青年學者高級研修班”,連續舉辦呼和浩特民族學院第二屆、第三屆鑄牢中華民族共同體意識研究學術研討會,承辦“地方社會智庫的創新發展:第十二屆新型智庫建設學術研討會”。系列會議聚焦民族學研究、北疆文化探索、新型智庫建設等關鍵領域,既匯聚全國學術智慧助力學科發展,又以學術交流深化鑄牢中華民族共同體意識實踐,更通過成果轉化為內蒙古兩件大事推進與模范自治區建設提供智力支撐,成為學院彰顯學術影響力、服務區域戰略的重要特色。學院承辦全國性學術會議,既是服務國家重大戰略和內蒙古 “筑牢我國北方重要生態安全屏障、建設我國向北開放重要橋頭堡” 兩件大事的具體舉措,也是賡續學校民族團結進步教育底色的重要實踐。

(二)課程建設與科研成果雙料俱佳

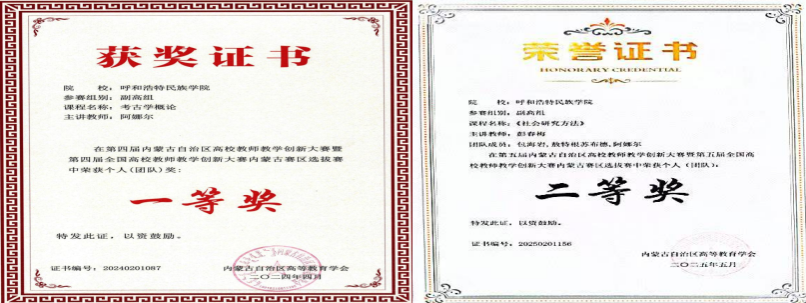

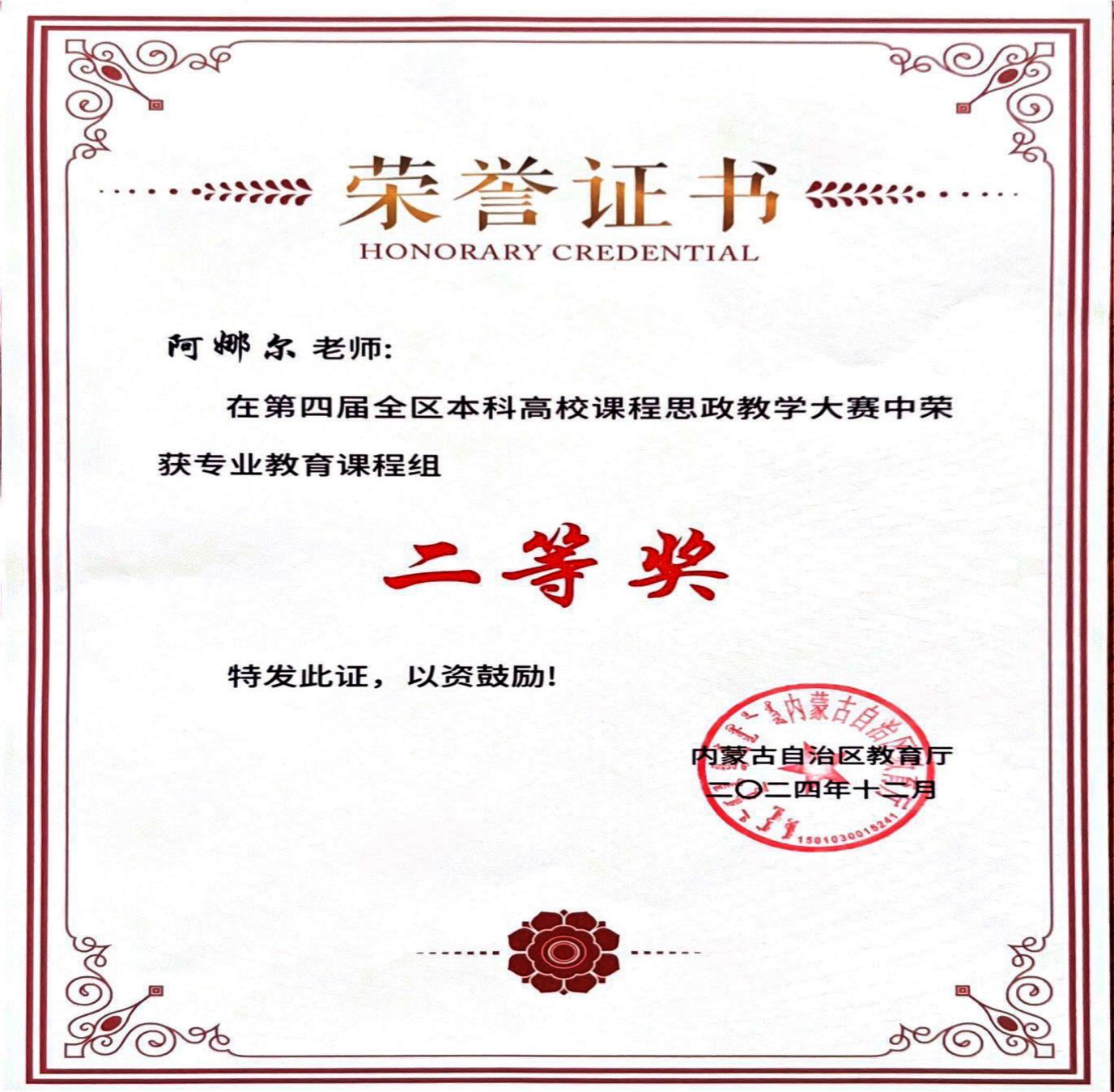

學院以提升人才培養質量為核心目標,積極推進課程建設與教學能力的協同提升。課程建設成果斐然,《田野調查》等3門課程榮獲校級“一流課程”稱號,《考古學概論》等2門課程則獲得自治區級“一流課程”認定,形成了梯度化的優質教學資源體系。教師在各類競賽中表現卓越,1人斬獲自治區高校教師創新大賽一等獎,1人獲得二等獎,另有1人榮獲全區課程思政大賽專業教育二等獎,充分展現了學院教師的雄厚實力。課程與師資的雙向提升,有效強化了教學競爭力,為學科發展和高素質人才的培養奠定了堅實基礎。

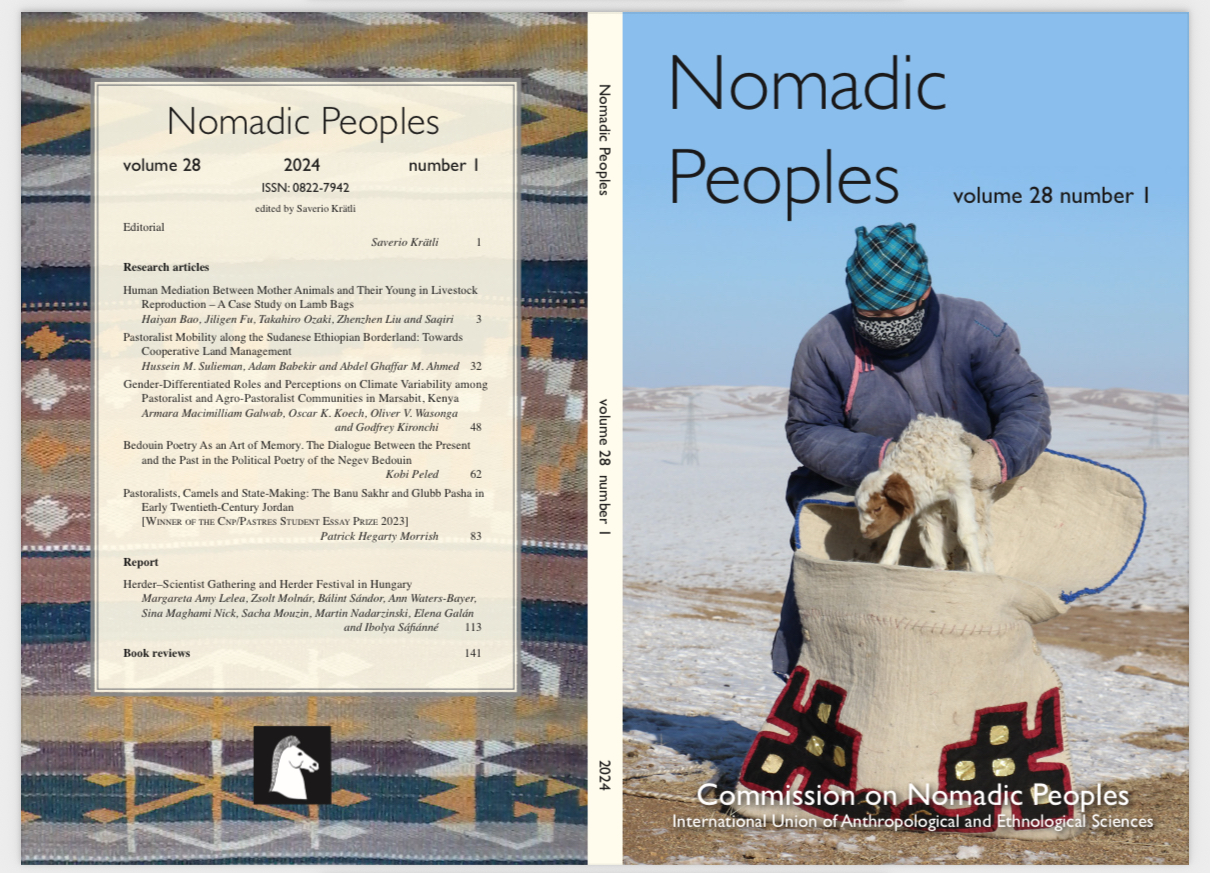

近年來,學院教師在科研領域亦取得顯著成績,新立項國家級課題3項(2020-2022年連續三年各獲批國家社科基金項目1項)、省部級課題18項(含教育廳重大項目1項)、廳局級課題21項,另有3項國家社科課題順利結項,省部級以上課題覆蓋率高達83.3%。在國內外學術期刊發表論文60余篇,其中2024年發表國際A&HCI論文和SCI三區論文各1篇。已出版專著11部,另有4部專著即將面世,1篇咨詢報告被新華社采納。2024年,學院憑借其在科研領域的卓越表現,榮獲“科研工作先進單位”稱號。

(三)田野調查塑特色,多維實踐賦新能

學院將田野調查作為民族學學科的核心特色抓手,構建了“國際合作+民生服務+鄉村實踐”三維實踐體系,為學科發展和人才培養注入新動能。與蒙古國國立大學攜手開展田野調查,聚焦“國家向北開放戰略下的中蒙生態保護合作機制”主題,深入蒙古國東北部社區,精準掌握生態保護現狀,打破地域壁壘,助力師生拓展國際研究視野。深入呼和浩特市回民區惠德養老綜合服務中心進行調研,探討民族地區養老服務模式與文化關懷路徑,實現學術研究與民生需求的有機對接。組織師生前往農村牧區,扎根一線,圍繞鄉村振興政策落地、基層治理效能提升等方向收集一手數據,為邊疆地區鄉村發展提供有力的實證參考。多場景田野調查不僅提升了師生的實踐研究能力,更將學術成果轉化為服務基層的實際效能,成為學院彰顯學科特色、助力區域發展的堅實支撐。

(四)“敕勒川”系列講座 —— 民族學學科交流高地

學院致力于深耕民族學學科建設,精心打造“敕勒川”民族學學科系列講座品牌,通過高頻次、高質量的學術交流,為學科注入源源不斷的活力,形成了鮮明的特色優勢。截至目前,“敕勒川”講座已成功舉辦20余場,聚焦北疆文化傳承、鑄牢中華民族共同體意識培育、邊疆地區鄉村振興等核心議題,邀請國內外領域專家分享前沿研究成果、交流寶貴實踐經驗。講座內容既具備深厚的理論深度,又蘊含豐富的實踐價值,涵蓋民族歷史文化、社會治理及地區發展新動態,為師生搭建了一個接觸學術前沿、拓寬視野的優質平臺。

“敕勒川”系列講座不僅豐富了學院的學術文化氛圍,更有效促進了師生與外界的學術對話,為科研團隊培育、人才培養質量提升及學科影響力增強提供了強有力的支撐,成為推動民族學學科建設的關鍵抓手。